南怀瑾是否在2004年将所有作品的著作财产权赠与老古公司

复旦出版社、老古公司等主张南怀瑾作品在2004年赠与老古公司系基于以下理由:第一,《捐赠书》经司法鉴定,南怀瑾签名属实,故《捐赠书》系南怀瑾的真实意思表示。第二,南怀瑾早已明确态度,他的作品著作权不留给子女。第三,南怀瑾创办老古公司的目的即在于传播作品,《捐赠书》所述捐赠目的与该目的相合。第四,南怀瑾对郭姮妟甚为信任,也可以佐证捐赠事宜。第五,南怀瑾知晓老古公司以著作权人身份出版其作品并收取版权费事宜,也是捐赠的佐证。

南小舜主张捐赠不实系基于以下理由:第一,郭姮妟在另案中提供的书证经鉴定与其陈述不一致,有伪造文书的前嫌。第二,为方便处理公司事务,南怀瑾有在白纸上预留签名的情形,郭姮妟有机会获得。第三,《捐赠书》伪造痕迹明显。1.《捐赠书》提及“永续存在”“中流砥柱”“想要看我南怀瑾书的人”等,均不符合南怀瑾谦虚风格。2.南怀瑾对于重大决定有手写习惯,不会草草打印。3.南怀瑾个人事务均使用繁体字私章,简体私章系吴江相关公司的备案印章,并非由他本人保管。4.《捐赠书》排版不齐但印章处横平竖直,不仅有违南怀瑾严谨要求,也表明打印文字系套印。5.《捐赠书》日期为2003年2月,交付却在2004年10月,而在2012年10月南怀瑾去世后的会议上,郭姮妟却仍然没有出示该《捐赠书》。本案中,老古公司也没有第一时间递交《捐赠书》,而是补充证据时才提出。6.《捐赠书》鉴定不成是因为样本不足,而样本不足也是因为老古公司阻挠所致。第四,南怀瑾的行为表明他没有把作品著作权赠与老古公司。1.现有证据表明,在2003年2月到2012年9月南怀瑾去世前,老古公司对外签订的出版合同都是经南怀瑾授权的,大量合同约定版权费支付给作者。2.南怀瑾本人也对外签订了作品使用协议,版权费也都是支付给他本人。3.郭姮妟的母亲李素美也承认作品的著作权属于南家的子孙。4.老古公司是南怀瑾一手创办,2003年2月,他还是公司控股大股东,把作品自己捐给自己也不合常理。第五,《著作权法》第二十五条规定,转让著作财产权应订立书面合同,仅有《捐赠书》而不订立书面合同,也不符合法律要求。

结合当事人的上述对立主张和本案事实,原审法院分析如下:

老古公司在本案中提供了南怀瑾所著《论语别裁》,书中提到,他不想子女靠他的著作吃饭。南怀瑾的这个想法最早表述在1976年,当时他已年近花甲,此后三十年来该书经修订再版,该段表述均未改变,可见这是南怀瑾的真实意思无疑。然而,原审法院注意到,书中的这段表述仅仅提及了想法,如果没有付诸实施,仅凭这段表述,在法律上并不产生任何效力。

当然,老古公司提供了《捐赠书》,证明南怀瑾不仅有想法,而且实际上也确有将著作财产权赠与老古公司的行为。这份《捐赠书》经鉴定系原件,南怀瑾的签名亦属实。南小舜怀疑该文件系先有签名而后套印,并申请对签名、印章和打印文字的形成时间进行鉴定。原审法院为查明该节事实,亦多次委托鉴定,均无结果。尽管南小舜对《捐赠书》的内容提出种种怀疑,但在现有技术条件下,已经无法直接查明该文件是否套印所得。对赠与是否属实的认定,须结合本案相关事实综合认定。

首先需要明确的是,按照《捐赠书》的措辞和老古公司的主张,该赠与行为并非南怀瑾处分身后事的遗赠行为,而是著作财产权的当时转让。根据老古公司的主张,该赠与发生于2004年10月至年底之间,故假设赠与真实发生的话,当时就已经发生了著作财产权转让的效力。然而,这一事实如果成立,那么本案中查明的下列事实将无法解释。

第一,赠与事宜并无他人得知。如果赠与属实,那么按照常理,在之后老古公司对外出版南怀瑾作品时,这份法律文件应该常常需要示人,以证明其著作财产权的归属,并无保密的需要。然而,在2008年代表作品许可方与东方出版社商谈出版事宜时,吴研雷律师显然不知道这份《捐赠书》的存在,他提出的观点仍然是老古公司的权利是作者给的,公司只是在获得作者授权后,为作者保护著作权。刘雨虹女士在商谈中主张以南怀瑾名义签约,也没有迹象表明她知道赠与事宜。具有老古公司股东和郭姮妟母亲双重身份的李素美在南怀瑾过世后的会议上更是明确表示,南怀瑾作品的著作财产权于理于法都属于南家的子孙。没有证据能够证明,在发生著作财产权争议之前,有人知晓赠与事宜。

第二,南怀瑾的后续行为与赠与的意思不符。如果赠与属实的话,那么在2004年年底之后,南怀瑾作品对外使用时,不应再由南怀瑾行使权利。然而,2005至2012年期间,南怀瑾在台湾地区出版的十余本书籍,署名的发行人均为“南怀瑾·郭姮妟”,老古公司只是出版者。2008至2012年期间,南怀瑾在大陆先后与东方出版社、上海人民出版社合作出版书籍,与移动苏州公司合作在手机移动网传播作品,这些许可合同都是南怀瑾亲自签署,并收取版权费。在与东方出版社商谈出版事宜时,律师已经明确提出了老古公司的权利来自作者以及老古公司经南怀瑾授权进行著作权保护的建议,南怀瑾都表示赞同,自始至终并未提及著作财产权已经转归老古公司所有。商谈过程表明南怀瑾拥有谈判的主导地位,最终确定由他本人许可出版社使用作品也是他的决定,没有证据显示他的决定需要经过老古公司的许可。如果南怀瑾在2004年赠与著作权属实,那么他后续的许可行为就构成了对老古公司的违约或者侵害了老古公司的著作财产权。

原审法院注意到,南怀瑾作为《论语别裁》的作者,1990年亲笔书写《委托书》,委托复旦出版社出版老古公司版权所有的《论语别裁》一书,可见老古公司的创立目的确系传播南怀瑾作品。2001年,他又委托郭姮妟全权负责他的作品在大陆的许可使用,的确显示了他对郭姮妟的信任。然而,在判断南怀瑾真实意思的时候,这些间接事实并不足以对抗他本人实施的行为,因为后者具有更强的证明力。南怀瑾自行许可出版社使用其作品并受领版权费的行为直接表明,他当时并没有将著作财产权赠与老古公司。正如南小舜所言,在《捐赠书》落款的2003年,南怀瑾是老古公司的股东和董事长,实际控制老古公司,如果南怀瑾确实把自己和公司视为一体,那么就很难解释他为什么要把著作财产权赠与公司。诚然,南怀瑾在著作财产权归属上没有刻意划分自己和公司,他对于自己作品的著作财产权也看得很淡,为了有利于作品的传播,他并不计较他人盗版他的作品,但这并不代表他不尊重他人的著作财产权。作为一个有修为的人,南怀瑾对自己的道德约束应该远高于底线思维的法律约束,他既已将财产赠与他人,还会为了自行利用而违反法律吗?

第三,老古公司的后续行为与赠与的意思不符。如果赠与属实,那么按照常理,在2004年年底之后,老古公司授权他人使用南怀瑾作品的收益应归于老古公司。然而,2005年,宋灿文与老古公司协商在韩国出版南怀瑾作品时,老古公司回函中提及了南怀瑾的首肯意见,南怀瑾还在回函上手书“附笔致意”。2008至2012年,老古公司许可宋灿文在韩国出版南怀瑾作品时,合同约定版权费支付给作者。2006年,许可上海人民出版社出版之初,南怀瑾出具了授权书,并在合同上签署“南怀瑾同意”字样。版权费的支付按照代扣代缴的约定,亦应合理认为系约定支付给作者本人。这一情况一直持续到2009年续签合同时才发生变化,此后约定版权费支付给老古公司。在2008至2012年许可复旦出版社继续出版南怀瑾作品时,合同虽由老古公司签订,但根据约定,著作权人是南怀瑾,老古公司是原出版单位。此外,合同还约定版权费支付给作者。这一情况一直持续到2012年7月续签合同时才发生变化,此后约定老古公司授权出版,版权费也支付给老古公司。上述种种事实表明,在2004年年底之后,老古公司对外授权出版南怀瑾作品仍然是在南怀瑾知道并同意的情况下进行,而且约定版权费支付给南怀瑾本人,有些版权费也实际支付给了南怀瑾本人。这些行为与著作财产权赠与的意思不符。如果这些版权费应该由上海老古公司收取,这么多年来,为什么老古公司从未要求南怀瑾返还这些款项?

老古公司主张,早年这样的付费安排是为了克服两岸资金往来的不便,2008年12月上海老古公司经股权变动后具备收款条件,故开始收取版权费,但与复旦出版社的合同仍约定支付给作者是出于对南怀瑾的尊重。那么老古公司在韩国出版书籍是否涉及资金往来的不便呢?合同仍然约定将版权费支付给作者本人。此外,合同既然约定向南怀瑾支付版权费,实际上却向老古公司或者上海老古公司支付,如何体现出对南怀瑾的尊重呢?

老古公司主张,将版权费支付给老古公司或者上海老古公司的事情,南怀瑾都已知情。的确,2009年,当南怀瑾捐款建塔时,他拿出稿费50万元安排老古公司汇款,后来上海老古公司支付了这笔钱。然而,原审法院同时注意到,南怀瑾在需要支出时会交代郭姮妟支取款项,而郭姮妟又是老古公司和上海老古公司的法定代表人。如果老古公司允许南怀瑾以版权费的名义从公司支取款项,那么即便版权费实际支付到公司账户,是否也意味着老古公司承认南怀瑾对这些款项的支配权呢?

第四,老古公司迟延出示《捐赠书》。前已述及,老古公司在2004年之后就南怀瑾作品的出版签订了一系列合同,但老古公司始终没有出示《捐赠书》以昭示著作财产权的归属。在合同的商谈中,当律师提到著作权归属的法律问题时,郭姮妟没有提出异议。南怀瑾过世后,当李素美提到南怀瑾的著作权应归属于南家子孙时,郭姮妟保持了沉默。次日,相关人员再次开会,形成决议,要求郭姮妟在一个月内就南怀瑾的资产提供书面材料,包括版权权属文件,但依然没有下文。当时已经到了处理后事的阶段,按照常理,再没有理由隐瞒赠与事宜,但是郭姮妟没有采取行动。

2013年3月,老古公司委托律师在报端发表声明,其中的部分内容与《捐赠书》内容相符,由此可知,至少在当时,老古公司是应该持有《捐赠书》了。不过,令人困惑的是,本案一审受理于2014年8月,老古公司在聘请律师的情况下,在应诉答辩时却并没有提出其受赠获得著作财产权的主张,而只是主张其系因获得南怀瑾许可而再许可复旦出版社出版相关书籍。直到2015年4月,老古公司首次提供这份证据的复印件,随后才拿出原件。

上述种种事实与分析使原审法院有理由否定老古公司关于南怀瑾赠与作品著作财产权的主张。南小舜对于《捐赠书》的其余质疑,原审法院不再赘述。南怀瑾依《著作权法》第十一条的规定享有其作品的著作财产权。老古公司的反诉请求缺乏事实和法律依据,应予驳回。

南小舜是否唯一继承南怀瑾在大陆的著作财产权

关于南小舜是否有权独立继承南怀瑾财产的问题,南小舜提供了南家子女的协议和弃权声明,这些证据充分证明,南怀瑾在大陆的遗产,包括著作财产权,由南小舜单独继承,故南小舜有权对该等侵害著作财产权的行为请求救济。现南怀瑾去世,他在大陆的继承人也已经明确,上海老古公司已无权继续代为受领版权费,故该等版权费应由南小舜受领。

二审(终审)意见

本案二审争议焦点为:

一、南怀瑾是否已将其著作权赠与老古公司;

二、老古公司是否有权许可复旦出版社出版涉案书籍;

三、复旦出版社的被控行为是否构成侵权。

对于上述案件争议焦点,本院逐一分析如下:

南怀瑾是否已将其著作权赠与老古公司

老古公司、复旦出版社及上海老古公司认为涉案《捐赠书》经鉴定其上之南怀瑾签名真实,因此应当认定该《捐赠书》的真实性,原审法院依据捐赠事宜无他人得知、南怀瑾后续行为与捐赠著作权不符、老古公司的后续行为与捐赠不符、老古公司迟延出示《捐赠书》等理由否定南怀瑾已将著作财产权赠与老古公司,其理由难以成立。南品仁则认同原审法院的判断,认为南怀瑾平时有预留签名的习惯、《捐赠书》系套印伪造。

本院认为,

首先,依据原审中的鉴定报告仅可确认《捐赠书》上的南怀瑾签名真实,但无法确定该签名与《捐赠书》打印文字的形成先后顺序,故该《捐赠书》的真实性需结合其他情节综合分析判断。

其次,南怀瑾2003年之后的行为与《捐赠书》内容相矛盾,除原审判决已述及的行为之外,根据本院二审另查明的事实,南怀瑾于2009年7月23日、2010年4月20日委托北京市洪范广住律师事务所代理其大陆地区著作权维权事宜,以及南怀瑾2012年7月26日签署《授权委托书》将其作品《论语别裁》日文翻译本版权授予李想,均表明南怀瑾当时仍认为其为著作权人,且老古公司对南怀瑾上述行为均未持异议。

第三,老古公司与复旦出版社2008年及之后签订的涉案出版合同约定向作者支付著作权许可使用费(前述版权费即著作权许可使用费),且2008年12月17日之前复旦出版社实际向南怀瑾个人账户支付,显与南怀瑾已于2004年向老古公司捐赠其著作权之事实主张相矛盾。

第四,虽然郭姮妟在2008年4月16日南怀瑾等与人民出版社黄书元等商讨作品出版事宜时曾表述“老古出版社的版权”,但并未得到与会的南怀瑾、出版社人员及律师的回应;而与会的南怀瑾、出版社人员及律师均认为出版形式上既可以采取南怀瑾授权出版社,也可以采取南怀瑾授权老古公司、再由老古公司授权出版社的方式,对此郭姮妟亦未表示反对,可见郭姮妟当时所称的“老古出版社的版权”系指南怀瑾授权老古公司、再由老古公司授权出版社的出版方式;如南怀瑾向老古公司赠与著作权一事属实,则郭姮妟应当场指出南怀瑾作品著作权已赠与老古公司、南怀瑾本人无权再对外授权出版。

最后,根据郭姮妟二审当庭陈述,南怀瑾2004年10月向其交付《捐赠书》时其母李素美在场,但李素美却在2012年10月4日的会议中表示南怀瑾的版权版税于理于法都属于南家子孙,这与郭姮妟所称的李素美知晓南怀瑾向郭姮妟交付《捐赠书》一事相矛盾;郭姮妟在二审庭审中亦陈述称南怀瑾于2008年圣诞节前后,即该《捐赠书》形成五年之后再行加盖简体字印章,该事实主张有悖常理,对此既无旁证,其亦不能作出合理解释。

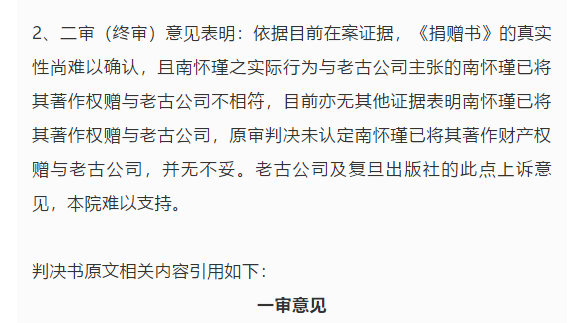

综合上述因素,虽然涉案《捐赠书》之南怀瑾签名经鉴定真实,但依据目前在案证据,该《捐赠书》的真实性尚难以确认,且南怀瑾之实际行为与老古公司主张的南怀瑾已将其著作权赠与老古公司不相符,目前亦无其他证据表明南怀瑾已将其著作权赠与老古公司,原审判决未认定南怀瑾已将其著作财产权赠与老古公司,并无不妥。老古公司及复旦出版社的此点上诉意见,本院难以支持。